Don Giovanni

No recuerdo cómo habían llegado a mis manos aquellas dos invitaciones para la representación de Don Giovanni de Mozart. Lo que sí recuerdo perfectamente, es que era la primera vez que Luis y yo íbamos a asistir a una ópera en directo, sentados en un sitio inmejorable desde el que se dominaba el foso de la orquesta.

Llegamos puntuales y por sentirnos algo fuera de ambiente, permanecimos en silencio, atentos a hebras de conversaciones que nos llegaban entre carraspeos, salutaciones y risitas.

–A ver qué tal esta soprano –murmuraba dubitativa mi vecina de butaca a su acompañante, mientras, justo detrás, otro asistente levantaba la voz, lo suficiente para que buena parte de los allí presentes supiéramos que, el año anterior, había tenido la suerte de disfrutar de un Don Giovanni inigualable en la Ópera de Viena y que....

Pero ya hacían su entrada los músicos. Era una orquesta joven y el color negro de sus trajes revistió su entrada de la solemnidad esperada. Sin embargo, desde nuestro balcón preferencial, unos cuantos detalles iban cambiando esa primera sensación de solemnidad por otras que, como buenos provincianos acomplejados que éramos, achacamos enseguida a que eso no era ni Milán, ni Barcelona.

–¿Has visto el chico del violín a la derecha? lleva unos playeros... y esta otra, la de la flauta con tanto escote... se le ve el tirante blanco del sujetador.

–Ya, y menos mal que los playeros son negros. Pero, ¿te has fijado en el pelirrojo? no sé si se está concentrando o se ha dormido, parece que está de resaca.

Mientras los músicos iban afinando sus instrumentos, nosotros íbamos afilando nuestro escepticismo en cuanto a la calidad de lo que habíamos venido a ver; ya no éramos sólo unos perfectos ignorantes –en cuanto a opera y a muchas otras cosas más– éramos también unos perfectos gilipollas.

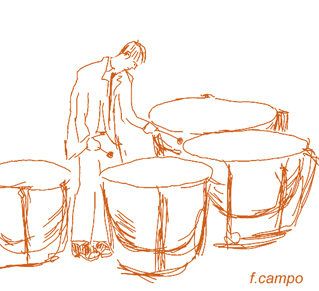

A la derecha del foso nos fijamos en un músico en especial; con cara de despistado parecía haberse equivocado de sitio. Desgarbado, tenía un aspecto de flauta pero, cosa curiosa, lo suyo era la percusión. Durante toda la ópera, estaríamos pendientes de la minuciosidad casi tierna con la que cuidaba del parche de su timbal – llegando a utilizar un atomizador para humidificarlo– para conseguir la nota perfecta.

La representación empezaba y, al estar tan cerca de la escena, me di cuenta en seguida de que iba a tener serios problemas de cervicales si quería alcanzar a ver la traducción al castellano del texto de la obra, proyectada a unos seis metros del suelo, justo por encima del bando con ondas de la cortina del escenario. Le eché una mirada a Luis quien, al igual que yo, había renunciado a leer y, sorprendentemente, a quejarse. A la señal de la batuta del director de orquesta, habían empezado a sonar las primeras notas y, durante los siguientes ciento cincuenta minutos, creo poder asegurar que fuimos un poco menos gilipollas, un poco mejores personas.

En el coche de vuelta a casa permanecimos en silencio, un silencio libre de absurdos complejos, un silencio apacible. Cenamos lo primero que encontramos en el frigorífico, poca cosa, como cuando el «qué cenar» no era más que una cuestión secundaria en nuestras vida, y nos fuimos a la cama tarareando los últimos compases de Don Giovanni; tal vez fue gracias a eso que durante unas horas más seguimos siendo un poco menos gilipollas y mejores amantes.

Para él me hice timbal, y, para mí, él se hizo músico. Acercó su oído a mis labios para oírme vibrar, me acarició con la palma de su mano para tensar mi piel, me humedeció para afinar todo mi cuerpo, y me acompañó hasta conseguir la nota perfecta sin falta de partitura.

6 comentarios

Bárbara -

Besos

Miguel -

Raquel -

Muy bueno, Domi.

Dominique -

Coque -

Te has superado, con esa sencillez que te carecteriza, pero esta ve, sublime

B -

así que...!GENIAL!!! Con mayúsculas